1. 일본의 역량을 과소평가 :미 해군은 일본군이 태평양을 가로질러 대규모 공격을 감행하기에는 연료와 병참이 부족하다고 믿었습니다. 이러한 잘못된 판단은 일본이 진주만과 같이 잘 방어된 기지를 공격하는 것보다 동남아시아의 자원 확보를 우선시할 것이라는 가정에 부분적으로 기인했습니다.

2. SIGINT(신호 정보) 분석: 미국은 일본의 외교 암호("퍼플 코드"로 알려짐)를 해독하고 잠재적인 공격을 암시하는 일부 암호화된 메시지를 가로채었습니다. 그러나 암호 해독가들은 이러한 메시지를 제때에 해독하지 못했거나 메시지의 중요성을 잘못 판단하여 구체적인 경고가 부족했습니다.

3. 레이더 및 항공기 식별 부족 :진주만의 미군은 적절한 레이더 시스템과 항공기 인식 프로토콜이 부족했습니다. 12월 7일 아침에 레이더가 꺼졌고, 일본의 항공기는 정기 훈련을 수행하는 미국 B-17 폭격기로 오인되었습니다.

외교 협상에 대한 신뢰:

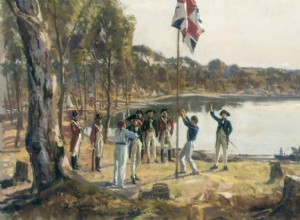

1. 진행 중인 회담 :미국과 일본은 태평양 지역의 긴장을 해소하기 위해 외교 협상을 벌였습니다. 이는 군사적 행동보다는 외교를 통해 긴장이 완화될 것이라는 안도감과 낙관론을 불러일으켰습니다.

2. 일본의 의도를 오해한 것 :미국 정보기관은 특히 유럽에서 동시다발적인 갈등을 고려하여 일본의 군사 준비를 방어 조치로 잘못 해석했을 수 있습니다. 이러한 오해로 인해 점점 커지는 위협에 적시에 대응할 수 없었습니다.

조직적 요인:

1. 통신 문제 :미군의 여러 부서(육군, 해군, 항공대) 간, 심지어 진주만의 해군 지휘 구조 내에서도 통신이 두절되었습니다. 중요한 정보가 적시에 적절한 의사 결정자에게 전달되지 않았습니다.

2. 명령 체계 :미군 내부의 의사결정 과정은 특히 통신 기술이 덜 발달한 시대에 느리고 계층적이었습니다. 워싱턴 DC의 명령이 하와이의 사령관에게 전달되는 데는 시간이 걸렸습니다.

3. 평화로운 사고방식 :미군의 지배적인 사고방식은 유럽에서 현재 진행 중인 사건을 고려할 때 대서양 전역에서 발생할 수 있는 잠재적 갈등에 초점이 맞춰져 있었습니다. 이는 진주만에 대한 기습 공격 가능성에 대한 관심을 분산시켰습니다.

요약하면, 정보 실패, 외교 협상에 대한 신뢰, 조직적 결점, 준비 부족 등이 결합되어 미국 태평양 함대가 진주만 공격에 허탈해지는 원인이 되었습니다.